続・川柳五七・鉄道博物館に行く8

3−C、3階のラーニングゾーン

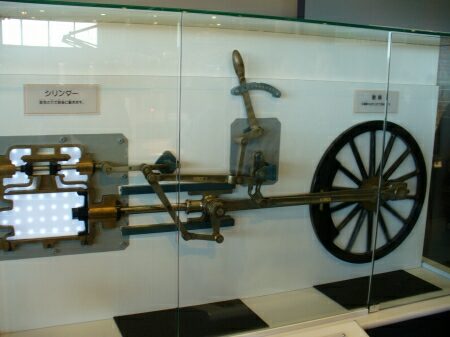

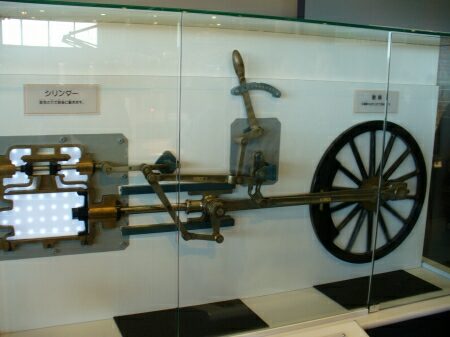

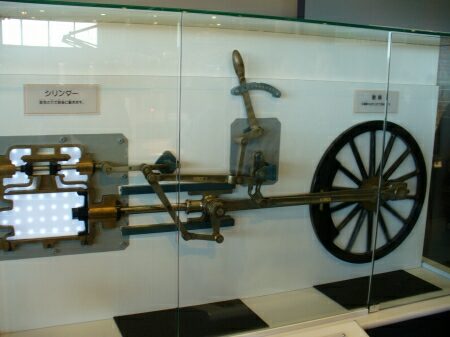

これは蒸気機関車の動輪が動く仕組みです。

シリンダーに蒸気を送り込んだり排気したりすることによって、

シリンダー内のピストンがピストン運動をします。

ピストンに接続されたロッドは前後動き、動輪が動きます。

蒸気機関車の台車部分です。

弁装置はワッシャート式になっています。

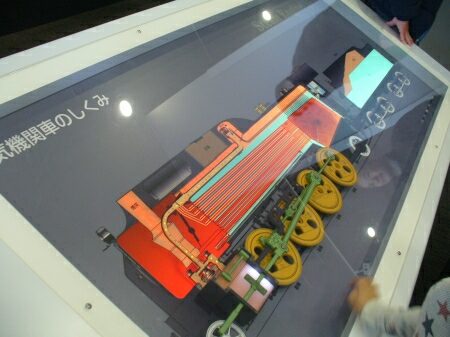

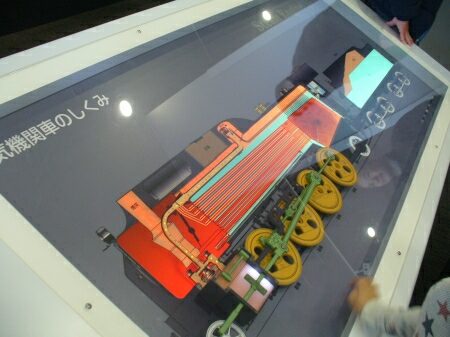

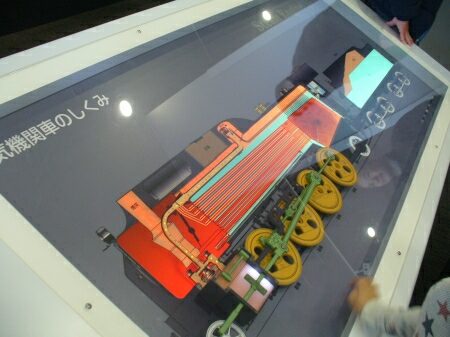

蒸気機関車の仕組みです。

石炭を熱して水を沸騰させ、その蒸気をシリンダーに送ります。

シリンダーから排気した蒸気は石炭の熱とともに煙突から排気されます。

動輪(蒸気機関車の車輪)の大きさを見るものです。

かなり大きいことが実感できます。

制輪子とブレーキライニングです。

制輪子は踏面ブレーキに使います。

踏面ブレーキは車輪の踏面に制輪子をあててその摩擦で列車を止めます。

ブレーキライニングはディスクブレーキのパットです。

ディスクブレーキは車輪の内側にもう一つ円盤状のディスクを入れ、

そのディスクをブレーキライニングで押さえつけることによって、

ブレーキをかけるものです。

制輪子もブレーキライニングも磨耗品で、

使用前と使用後のものが展示されています。

余談ですが、急ブレーキをかけたとき床下から臭い匂いがするのは、

レジン制輪子が熱を帯びて溶けたからです。

これは踏面ブレーキの原理です。

空気留め(青い管)からブレーキシリンダーに圧縮空気が送り込まれ、

ブレーキシリンダー内のピストンがピストン運動を行なうことによって、

ピストンに接続された制輪子が動きます。

これは一般的ディーゼル機関車の仕組みです。

ディーゼル機関車は液体式と機械式があるのですが、

今は殆ど液体式です。

平たく言えば機械式がマニュアル車で液体式がオートマチック車です。

これはエンジンのピストンです。

手前のマイクロバスのピストンに比べ、

奥のディーゼル機関車のピストンは大きいです。

真ん中はディーゼル列車のピストンです。

DT200台車です。

モーターやブレーキがあります。

台車上の突起は空気ばねで乗り心地の向上がはかられています。

電気機関車の仕組みです。

架線から取り入れた電気はモーターの回転に使った後、

レールに流され、変電所に戻されます。

パンタグラフの上げ下げの仕組みです。

当たり前ですが、電車は電気で走ります。

ガソリンではありません。(BY弊サイト作者妹)

〜おまけ「ちょっと注目しておきたいポイント」〜

多分気付かないかな〜と思われるマル秘ポイントをお教えします。

鉄道博物館(大成)駅からメインエントランスまでの床は時刻表のタイルになっています。

レストラン日本食堂の中には(カバーに覆われていますが)レールが敷かれています。

気付きましたか?

レールはそのままフレンドリートレインの線路に繋がっています。

ミニ運転列車の汐留駅には転車台があります。

よく見てみましょう。

続・川柳五七・鉄道博物館に行く9へ

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|