続・川柳五七・鉄道博物館に行く7

3−B、2階のラーニングゾーン

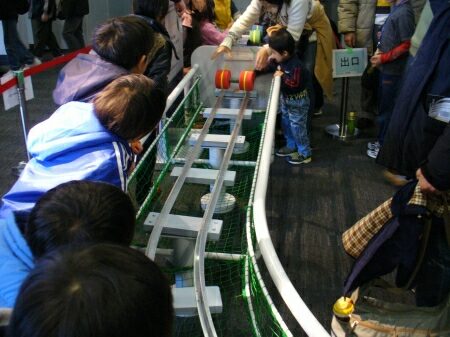

2階のラーニングゾーンを入ると先ずあるのがこれです。

車輪は踏面と言う部分でレールと接しています。

フランジはレールから脱線しないようにするためにある突起です。

これは車両と摩擦の関係を学習するためにあります。

一番最初は車輪もなく、ただ箱を押すだけです。

床に接している面が多いので、摩擦も大きくなり、上手く動かせません。

これは車輪をつけたもの。

車輪は力を加えると慣性の法則でまわり続けるので、

一旦押すとずっと転がり続けます。

ただ、実際は車輪と床との間に摩擦があるのと、

空気抵抗があるので、速度は落ちていきます。

(背の低いお子様は強く押さないよう指導してください。)

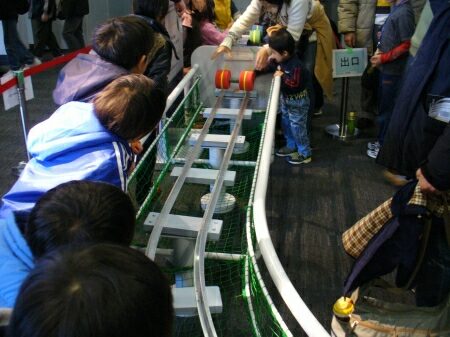

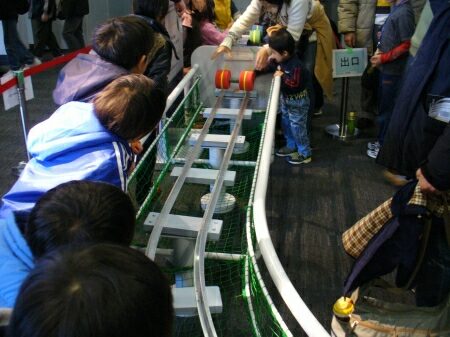

最後はレールの上を転がします。

レールの表面は平滑になっているので、

摩擦は小さく、小さな力で大きく動かすことが出来ます。

(背の低いお子様は強く押さないよう指導してください。)

これは車輪の転がり方、踏面はなぜ平らではないのかを学習するものです。

写真のオレンジ車輪は踏面が平になっています。

フランジもないので、脱線してしまいますが、

仮にフランジがあってもカーブで上手く曲がれません。

踏面が内側にいくほど厚くなるものが上手く転がります。

カーブでは丁度、遠心力で車輪がカーブ外側に引っ張られるので、

カーブ内側のレールを走る車輪が踏面の薄い方を、

カーブ外側のレールを走る車輪が踏面の厚い方に接します。

なので、カーブ外側のレールがカーブ内側のレールより距離があっても、

スムーズに曲がれるわけです。

これは信号機だと言うのは見れば分かるのですが、

気をつけたいのは道路信号とは違うことです。

黄色は止まれではありません。

一定の速度で進むことが出来ます。

左の5灯式はYYRYG、4灯式はYRYGになっています。

(Y=黄色、R=赤、G=緑)

Gが進行、YG(5灯式は2段目のY、4灯式は1段目のY)は減速、

Y(5灯式は4段目のY、4灯式は3段目のY)が注意、

YY(5灯式のみ。1段目のYと4段目のY)が警戒、Rが停止です。

なお、大体減速が時速75KM、注意が時速45KM、

警戒が時速25KMになっていますが、

これは導入ATSによって違います。

(私のよく利用している西武鉄道は注意が時速55KMになっています。)

なお、車内信号式ATCはこのような信号機はありません。

これはATSの仕組みを学習するものです。

ATSは前方の赤信号を運転士に知らせるとともに、

停止操作を行なわなかった場合は自動的に列車を止めます。

これは閉そく区間を学習するものです。

信号と信号の間は1閉そく区間と言って、

1閉そく区間には1列車しか入れません。

同じ閉そく区間に2列車入って追突しないよう、

信号で調節します。

これは踏み切りで異常が起きた時に運転士に知らせる信号機です。

異常が起きると赤く点灯します。

(実際点灯している写真もあるのですが、目に良くないので省略します。)

この模型はATCを学習するものです。

ATCの信号は運転席にあり、

スピードメーターの周りにあるのがATC信号です。

ATC信号で指定された速度をこえて走ると、

自動的にブレーキがかかる仕組みです。

ATCは列車の衝突や追突を防ぐとともに、

カーブ等のスピードオーバーも防ぐことが出来ます。

(それにしても「調整中」だと誰も見ないのね・・・。

一般家族にはATCと言ってもなんだか分からないのでしょう・・・。

鉄道博物館のラーニングゾーンはこんなものでラーニングになっていません・・・。)

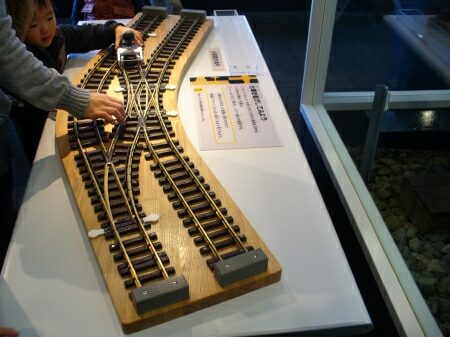

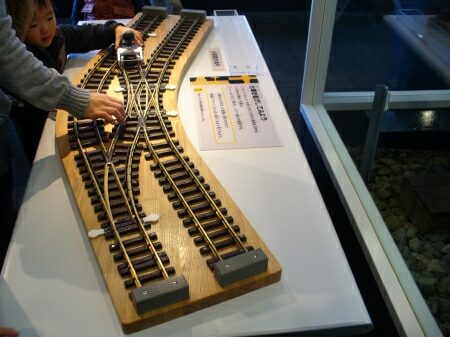

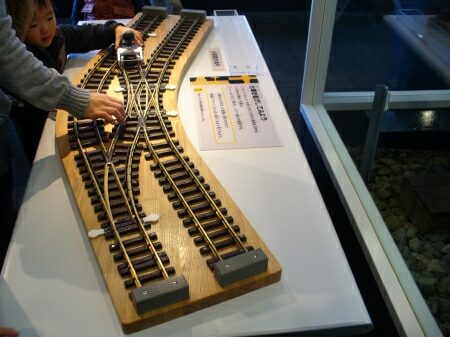

これは分岐器の動きを学習するものです。

普通分岐器の片開き分岐器が2つと、

特殊分岐器のダブルスリップスイッチが1つ(右側の線路中間部)あります。

続・川柳五七・鉄道博物館に行く8へ

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|