続・川柳五七・鉄道博物館に行く6

3、分からないラーニングゾーン

ラーニングゾーンは各階にあるラーニングホールにあります。

ラーニングゾーンを子供の目線で見た感想ですが、

はっきり言って難しすぎます。

・・・と言うか、鉄道ファンでない保護者も分からないと思います。

多分子供が「これ何?」と聞いても「さあ、何だろうね。」と答えるのが関の山です。

ここではラーニングゾーンで何をラーニングさせたいのか分析してみたいと思います。

(でも、鉄道ばかり勉強しているとこのサイトの作者みたいになっちゃうぞ〜!?)

3−A、1階のラーニングゾーン

1階のラーニングゾーンは職場体験をコンセプトにしています。

実際の窓口業務や車掌業務、車両工場仕事などが疑似体験できます。

車両工場ラボですが、まず「ラボ」と言う用語を使うのが間違っています。

目線が子供でなく専門家です。

「しゃりょうこうじょうたいけん」とか子供でも分かるような用語を使うべきです。

台車の整備をここでは教えています。

台車は空気ばね台車になっています。

全般検査の時は台車と車体を取り外し、

更に輪軸を台車枠から外して検査します。

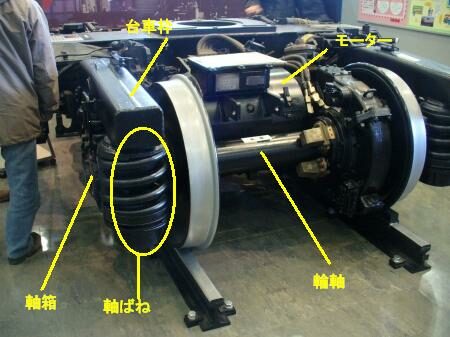

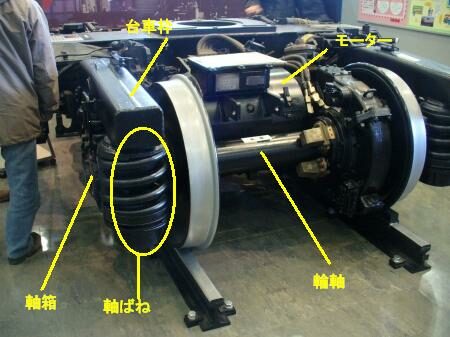

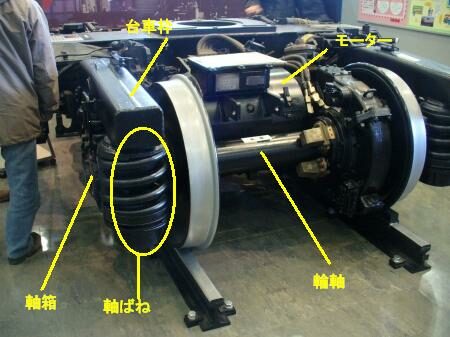

横には本物の台車があります。

これはモーター車の台車で、車輪が4つあるボギー台車です。

モーターの回転を継手(ここではよく見えませんが)を挟んで、

輪軸(車軸と車輪のこと)に伝えています。

車体の重みは車軸両側にある軸箱で支えています。

軸箱と台車枠を接続するのが軸ばねです。

駅構内ラボではみどりの窓口が体験できますが、

これは団体客のみです。

それと、機械は実際のものとは異なり、普通のパソコンです。

実際の機械はもっと複雑です。

本物と同じ乗車券販売機も設置されています。

右端には自由席特急券券売機もあります。

デザインが古いので、いずれも中古品だと思われます。

サイン関係はJR東日本に似ていますが、JRマークではなく、

鉄道博物館のマークになっています。

運賃表です。当たり前ですが実際の値段と異なり、

鉄道博物館線やてっぱく駅は実在しません。

駅構内ラボの両側には自動改札口があります。

多分、スイカ対応の自動改札機に交換したときに出た

中古品を流用していると思われます。

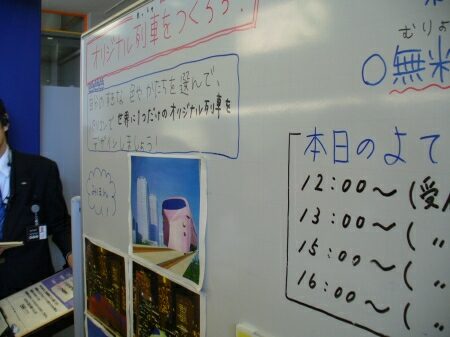

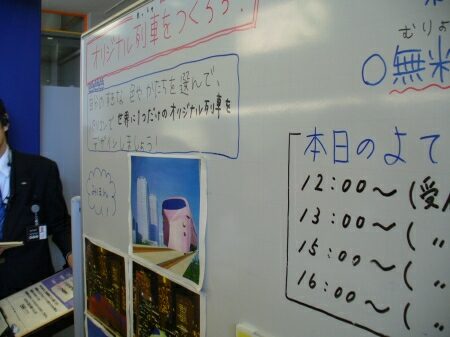

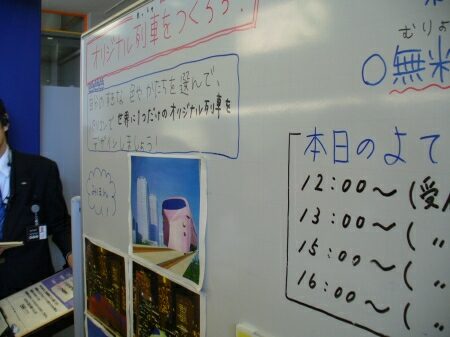

デザインラボではパソコンを使ってオリジナル列車の設計が出来ます。

まあ、空気抵抗などを考えた車両を子供たちが設計できると思えませんが・・・。

オリジナル列車を作っているデザインラボの風景です。

お子様連れのお父さんは暇つぶしに一緒にやってみたらいかがでしょうか?

正味1時間もかからないようです。

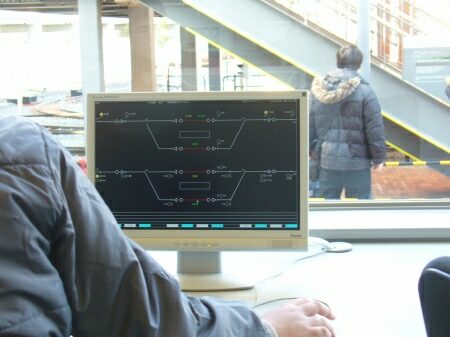

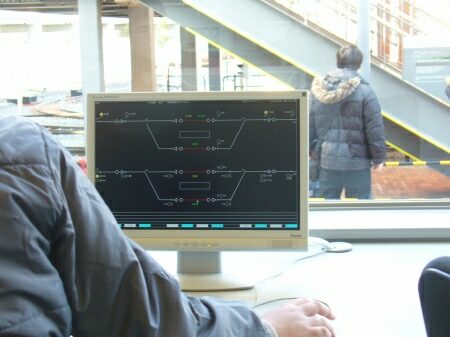

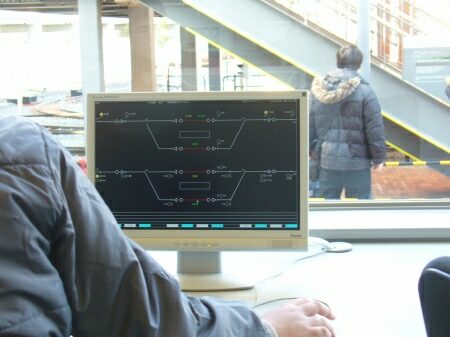

で、1階のラーニングゾーンには運転指令所があります。

端の目立たない位置にあるので、気付かない人もいるかと思います。

ここではミニ運転列車の信号状況をモニターで見ることが出来ます。

一応運転指令所からミニ運転列車を見ることが出来るのですが、

この位置からだと万世橋駅や人ごみが邪魔をして、

実際の信号の変化の様子を見ることは難しいです。

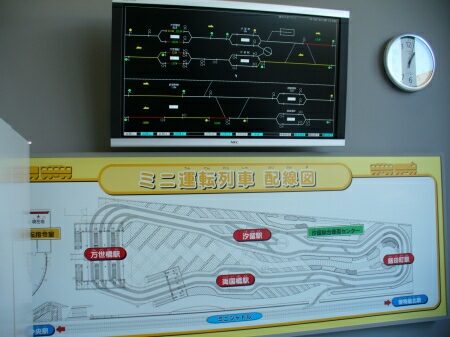

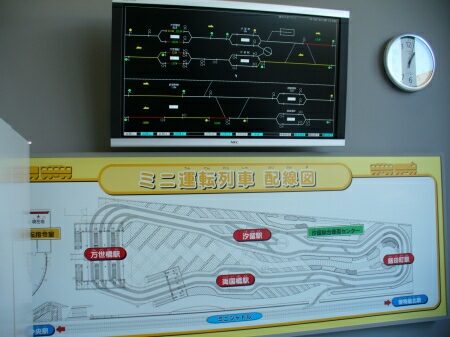

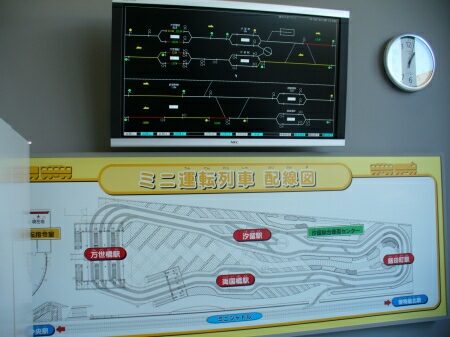

ミニ運転列車の配線図と全体的な路線状況を示すモニターもあります。

続・川柳五七・鉄道博物館に行く7へ

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|