続・川柳五七・鉄道博物館に行く3

1−H、オハ3126形客車

国鉄初の半鋼製車体の客車です。

オハとは、「32.5トン以上37.5トン以下のボギー客車(オ)」+「普通車(ハ)」です。

晩年は津軽鉄道で活躍していました。

車内はボックスシートが並んでいます。

晩年、津軽鉄道でストーブ列車として使われていたので、

車内に2箇所ほど福禄ストーブがあります。

断熱材です。寒い地区を走る列車には欠かせません。

これは布のようですが、後に断熱材はアスベストになります。

この車両は一時期公園で野ざらしになっていた関係で

かなりボロボロの車体になっていたようです。

大宮総合車両センターで大規模補修を行なっています。

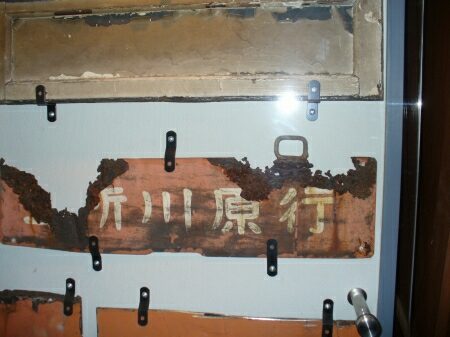

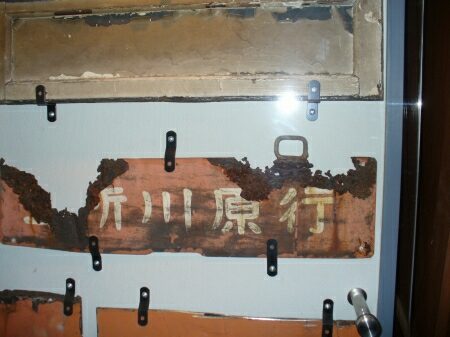

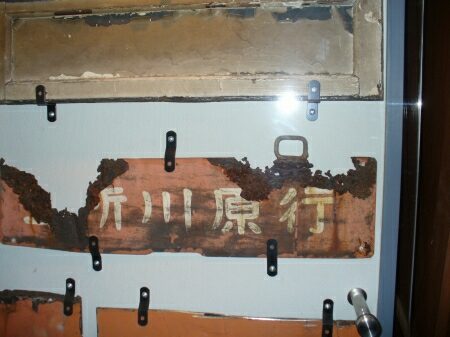

そのとき発生した車体の一部やサボ(行き先表示板)などが展示されています。

津軽鉄道の社紋部分もちゃんと飾ってあります。

JR系の博物館なのにサービスが良いですね。

1−I、101系電車

まあ、平成時代の鉄道ファンだと、

ここら辺からおなじみになってきます。

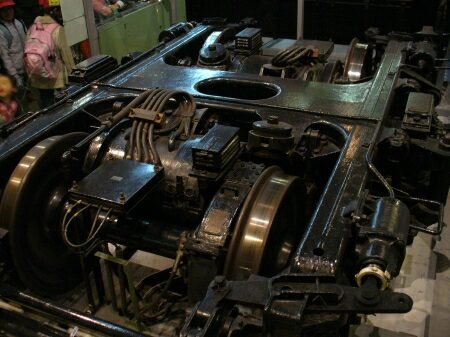

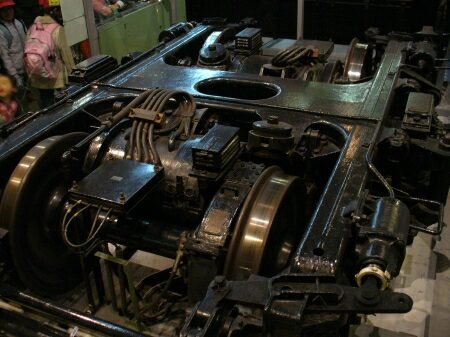

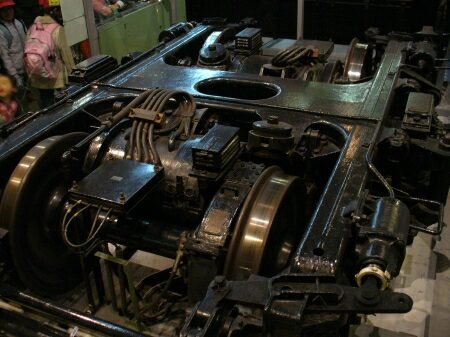

101系電車の前に同型の台車があり、

車輪を動かす体験が出来ます。

101系電車は軸箱(車軸を持つ軸受が入っている箱)

の前後にばねがあるウィングばね台車で、

DT21タイプです。

運転台は別のところにあります。

これで、車輪を動かします。

運転台は実際のものと同じです。

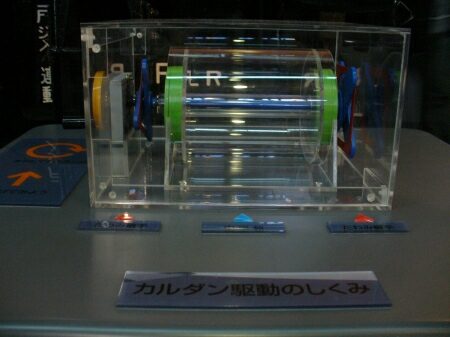

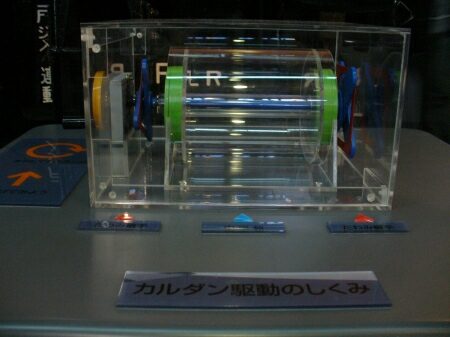

で、注目はここです。

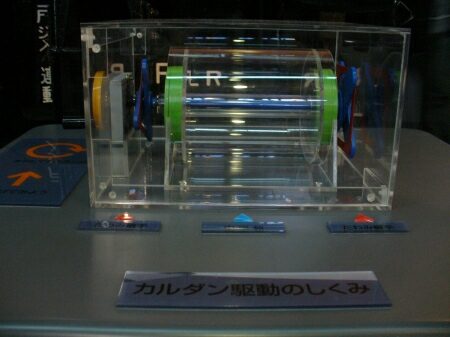

これはカルダン駆動のしくみの模型です。

101系電車は中空軸平行カルダン方式になっています。

中空軸平行カルダン方式はモーターと台車の間にたわみ継手を挟み、

モーターの回転を輪軸(車輪と車軸のこと)に伝えています。

たわみ継手があると、輪軸が動いても回転を伝えることができます。

これ以前はモーターの回転をそのまま歯車で伝えるつりかけ式しかありませんでした。

つりかけ式はモーターを車軸と台車両方に固定させ、

輪軸とともにモーターを上下振動させて歯車を噛み合わせていました。

そのため、モーターの痛みが激しく、乗り心地も悪く、

騒音も大きいと言う欠点がありました。

1−J、485系電車

日によってヘッドマークを変えている485系電車です。

これは交流50ヘルツ・60ヘルツ・直流の3電化区間を走ることが出来る電車です。

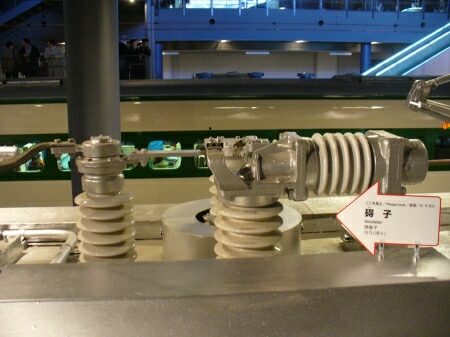

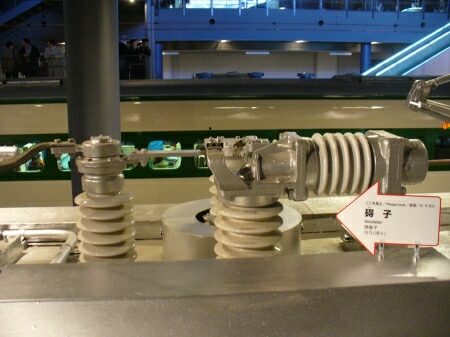

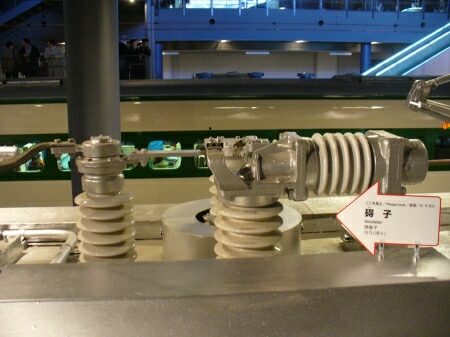

注目はパンタグラフ付近です。

架線は丁度デッドセクションになっています。

デッドセクション部分のトロリー線はFRP絶縁材を使っています。

デッドセクションは交直セクションと、交交セクションがあります。

交交セクションは、BTだとブースタートランスごと、

ATだと変電所ごとにセクションがあります。

セクションの部分ではマスコンのノッチは切って惰性で走ります。

交流区間を走るので、パンタグラフ周りの碍子はごつくなっています。

架線はパンタグラフとの接触によってすり減って行きます。

続・川柳五七・鉄道博物館に行く4へ

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|