続・川柳五七・鉄道博物館に行く1

前回、弊サイトでは「川柳五七・鉄道博物館に行く」を特集したのですが、

概要的な特集に留めました。

そろそろ一般観光客が減って鉄道ファンが行きだす頃になるので、

今度は鉄道ファン的見地での感想レポートを述べたいと思います。

今回は前回取り上げなかったコーナーや車両、見所、

分かりにくいラーニングゾーンを分析したいと思います。

・・・と、言うのは「1000円の入館料は高い。」と思う鉄道ファンが大勢を占めているので、

折角お金払うのだから楽しまないと損だと思うからです。

注・今後展示品が変更されることもあるので、ご了承ください。

1、ヒストリーゾーンの見所

ヒストリーゾーンは様々な時代時代の車両が置かれているのですが、

興味深いところもあります。

注目しておきたい車両をいくつかあげてみたいと思います。

なお、一部でやむを得ずフラッシュ撮影をしております。

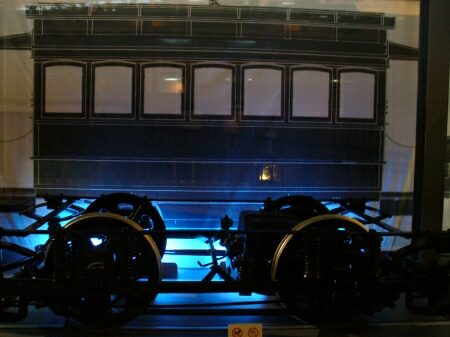

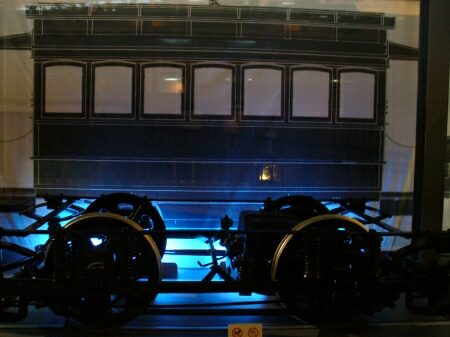

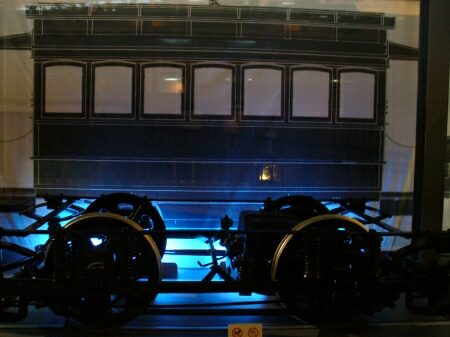

1−A、京都電気鉄道の台車

なんだか幽霊屋敷みたいですが、

この台車は京都電気鉄道の台車です。

京都電気鉄道は日本初の電車運転路線で、

この台車はその当時の車両のものです。

残念ながら客車はお逝きになってしまったので、

亡霊としての登場です?

1−B、ハニフ1形客車(デ963形電車)

ひときわボロイ車体をしているのがハニフ1客車です。

「ハニフ」とは「一般客車(ハ)」+「荷物車(ニ)」+「ブレーキ付き車掌室(フ)」

のことです。

しかし、これは松本電気鉄道時代のことで、

元々は甲武鉄道のデ963形電車でした。

甲武鉄道はのちに国鉄に買収され、

国鉄最初の電化区間になりました。

この車両は甲武鉄道電化当時からの車両で、

国鉄初の電車の一つになります。

大正4年に電車から客車に改造され、

各鉄道路線を転々としながら、

最後は松本電気鉄道に行った訳です。

偶然にも松本電気鉄道はこの車両を廃車にせず、

大切に保管していました。

今回、松本電気鉄道からの寄贈で鉄道博物館に来ました。

とりあえず、そのままの形で置いてあるのですが、

デ963形電車時代に復元する計画もあります。

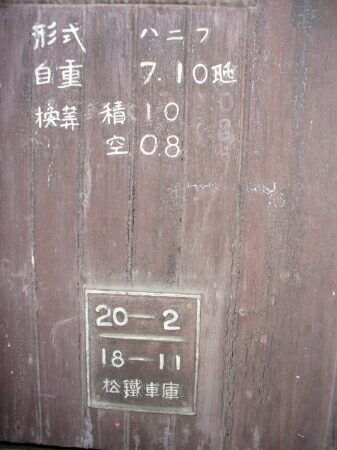

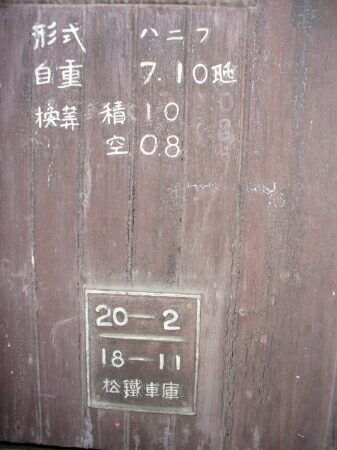

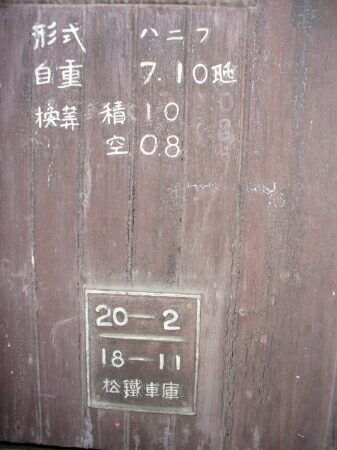

注目はここでしょう。

形式などの表示がすべて手書きなのが素敵です。

自重のトンの表示が旧漢字になっているのが味があります。

今のところ所属表示は「松鐵車庫」表示なので、

今のうちに撮影しておいた方がよいと思います。

1−C、ED40形電気機関車

ED40形電気機関車は見所が沢山あります。

ここはじっくり時間をかけてみたいところです。

ED40形電気機関車は横川〜軽井沢間で使われていました。

当時、同区間は66.7パーミルの急勾配でも登れるよう、アプト式区間だったので、

同機関車もアプト式になっています。

なお、この車両の運転台は片方(横川駅方向)しかありません。

これは、のぼりくだりとも横川駅(坂下)方向に連結したためです。

なぜ、横川駅方向に連結するのかと言うと、

軽井沢駅(坂上)方向に連結すると、連結器が破損した場合、

客車が坂の下へ転がってしまう危険性があるのと、

連結器の負担を軽くするためです。

なお、大井川鉄道のアプト式区間ものぼりくだりとも坂下方向に連結しています。

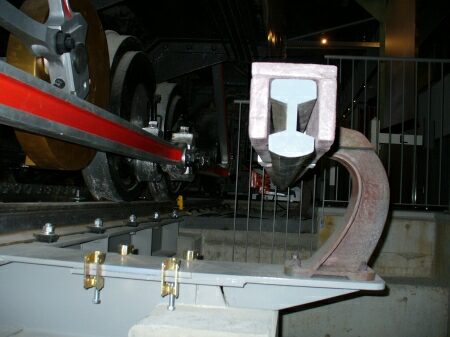

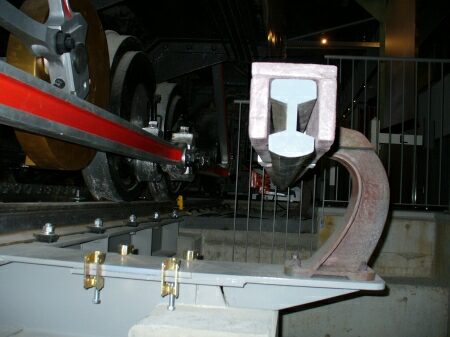

2本のレールの間にアプト式用のラックレールが3本敷かれています。

3本のラックレールと歯車を噛み合わせて走行します。

この機関車は電気機関車なのにロッドで車輪を動かしています。

これもかなり珍しいです。

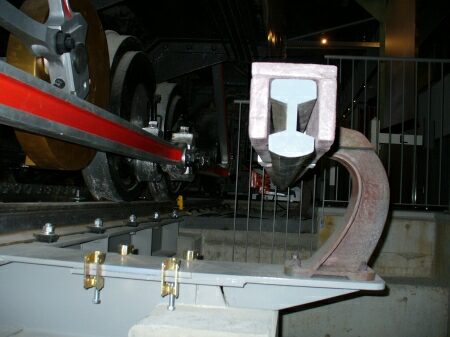

もう一つ注目はこれです。

当時、横川〜軽井沢間のトンネルの断面が狭かったので、

第三軌条式電化になっていました。

そのため、車体下部に集電靴(しゅうでんか)が取り付けられています。

で、その第三軌条式のレールは上から吊り下げるタイプで、

集電靴はレールの下を接触させるタイプでした。

これが地下鉄の第三軌条式との違いです。

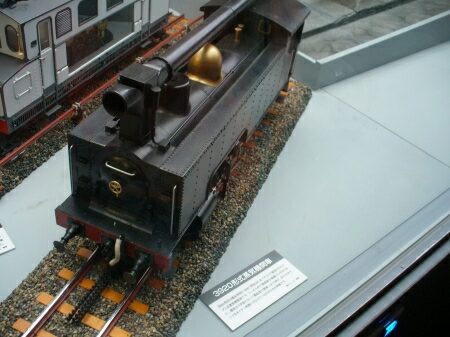

ED40形式以外にもいくつかの機関車が使われていました。

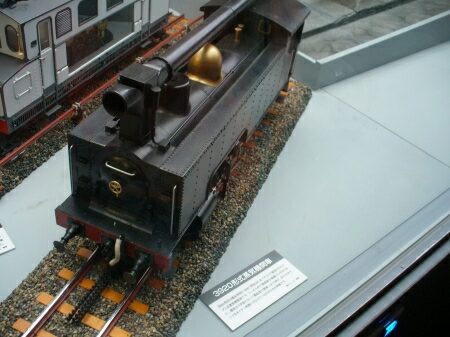

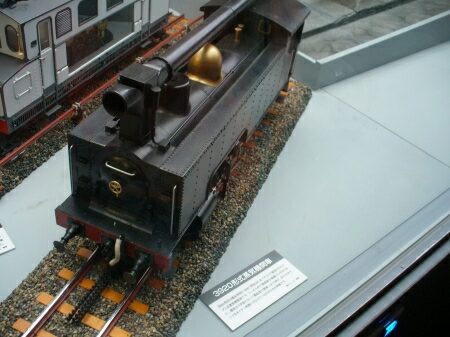

模型は3920形蒸気機関車です。

トンネル内で煙が運転室や客車に入らないよう、

煙突が前向きになっているのが特徴です。

こちらは10001形電気機関車です。

続・川柳五七・鉄道博物館に行く2へ

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|