川柳五七・鉄道博物館に行く4

EF58形電気機関車です。

塗装を現代風にすればまだまだ使えそうです。

この電気機関車の周りは速度制限標識(写真手前)や、

鉄道架線などが張ってあって、かなり演出に凝っています。

181系電車です。上越線で使っていた特急電車です。

ボンネットスタイルが往年の国鉄特急を感じさせます。

「とき」はその後、JR上越新幹線各駅停車の名称になり、

一時期は「トキ」の絶滅の危機で名称が消えてしまったのですが、

また、「あさひ」に変わって「とき」の名称が復活しています。

455系電車です。

急行に使われていた交直両用車です。

国鉄時代の交直両用車と言えばこの塗装でした。

最近、JRの急行はめっきり減ってしまいました。

なお、この車両は中に入って飲食しても良いようです。

485系電車です。上の181系電車にデザインが似ていますが、

こちらは直流、50ヘルツ交流、60ヘルツ交流すべてに対応できる特急電車です。

交流専用電気機関車、ED75形電気機関車です。

ナハネフ22形客車です。

寝台特急に使用されていた客車です。

安眠できるよう台車を空気ばねにしたり、

色々な工夫をしています。

上の客車の車内です。

まあ、B寝台車なのでベッドはお粗末な感じですが、

新幹線がまだ整備されていなかった頃は、

寝台列車は重要な列車として重宝されていました。

101系電車です。

今まで電車の塗装はこげ茶色と言う常識を破り、

両開きドア、オールM、カルダン駆動と最新技術を結集して造った通勤電車です。

しかし、オールMが災いしてすぐ製造打ち切りになり、

量産車はコストを削減したT車入りの103系電車になってしまいました。

今はもうJR線上には営業車両が無く、

皮肉にも最後の活躍場所は秩父鉄道になっています。

101系電車の車内です。この車内は103系電車にも引き継がれます。

101系電車の台車です。

台車の車輪を動かす体験が出来ます。

C51形蒸気機関車です。

高速で走れる高性能蒸気機関車です。

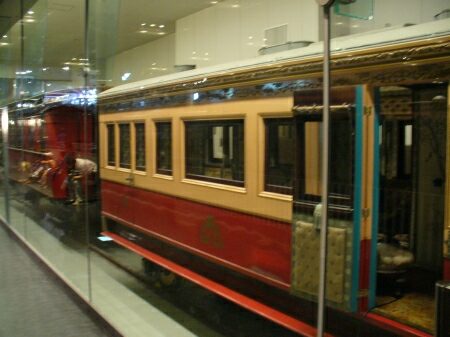

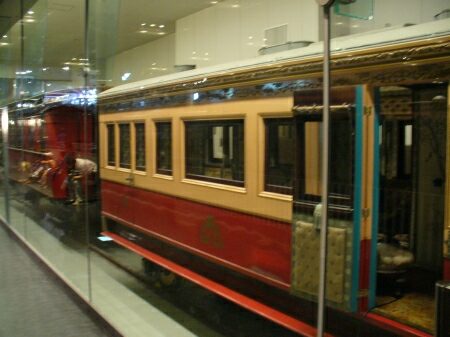

なお、C51形蒸気機関車の後ろには、

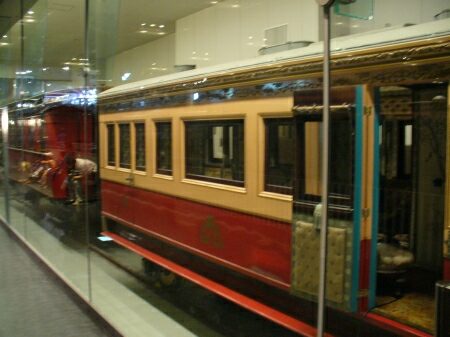

1号・2号・7号・9号・10号・12号御料車が展示されているのですが、

さすがに重要な車両だけあってガラス張りの中に展示されています。

そのため、写真が上手く撮れなかった(反射した光線が入ってしまう)ので、

ここでは紹介を割愛させていただきます。

ED40形電気機関車です。

当時、国鉄信越本線横川〜軽井沢間(現在廃止)は、

66.7パーミルと言う急勾配があり、

普通の電気機関車ではのぼれませんでした。

そこで、同区間はアプト式にし、

そのアプト式に対応したこの電気機関車が投入されました。

その後、横川〜軽井沢間の新線が開通し、

アプト式はなくなりました。

なお、アプト式を体験したい方は、大井川鉄道井川線にご乗車ください。

アプトいちしろ〜長島ダム間がアプト式になっています。

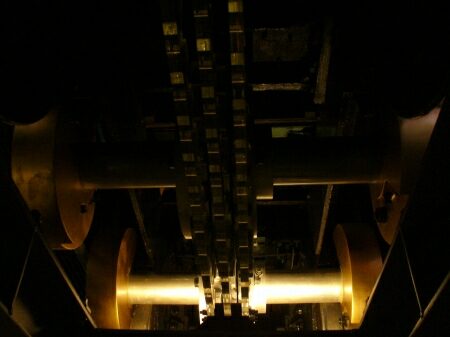

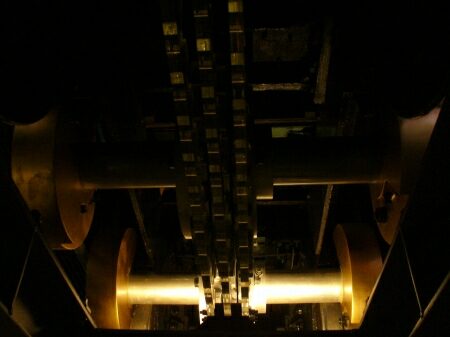

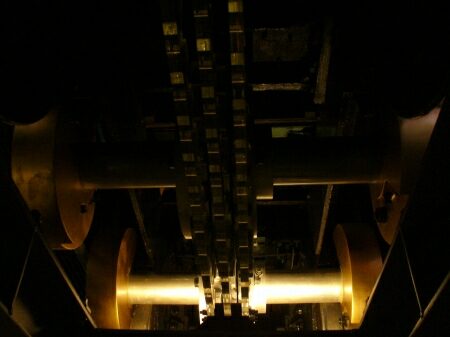

ED40形電気機関車は車両の下に入ることが出来、

アプト式レールと、車輪の絡み具合を見ることが出来ます。

川柳五七・鉄道博物館に行く5へ

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|