|

京北変電所と花畑変電所13

少し脱線してしまいますが、青井線を逆方向に追跡してみます。

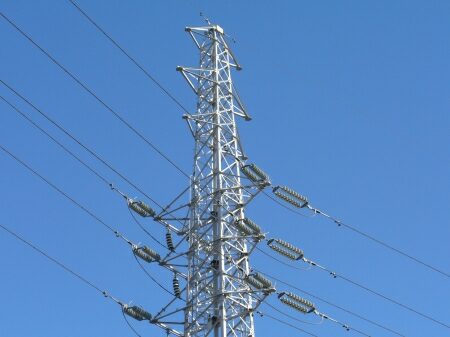

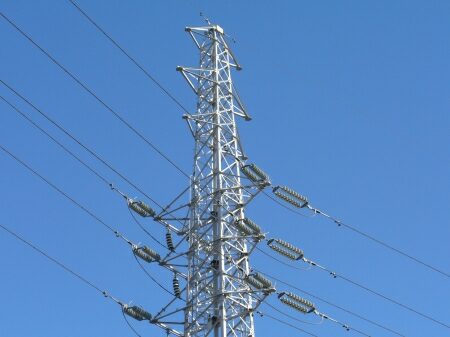

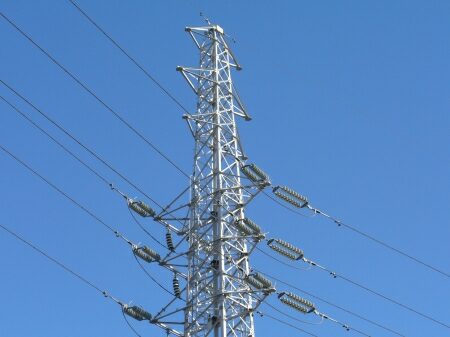

写真は19号鉄塔です。

更に上流側に追跡すると、

青井線18号鉄塔と花川線18号鉄塔(写真左)が横に並びます。

青井線と花川線は殆ど同じ経路を通っていて、

鉄塔の設置間隔も殆ど同じなので、

鉄塔番号が揃っています。

花川線18号鉄塔は直角方向に来る送電線を支持出来る腕金が付いています。

今となってはよく分かりませんが、

腕金の向きから推測すると、

堀切変電所辺りから亀有変電所に向かっていた送電線を支持していたのだと思われます。

花川線17号鉄塔(写真左)と、青井線17号鉄塔(写真右)です。

どちらも矩形鉄塔になっています。

花川線、青井線とも所々で現役の矩形鉄塔があります。

花川線17号鉄塔と青井線17号鉄塔を見比べると、

花川線は4回線分送電線が支持出来るようになっています。

かつては4回線だったのかもしれません。

さて、江戸川変電所です。江戸川変電所は屋内変電所です。

最近の屋内変電所は周囲の環境に合わせてデザインも洗練されているのですが、

江戸川変電所は建設が古いようで、

むか〜しながらの無骨な建物になっています。

ガス絶縁開閉装置は昭和44年に登場したのですが、

江戸川変電所はGIS登場初期の昭和40年代に建設されたのだと思われます。

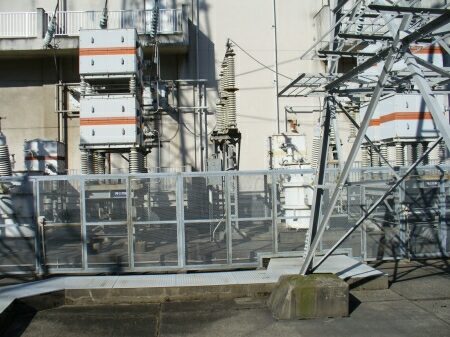

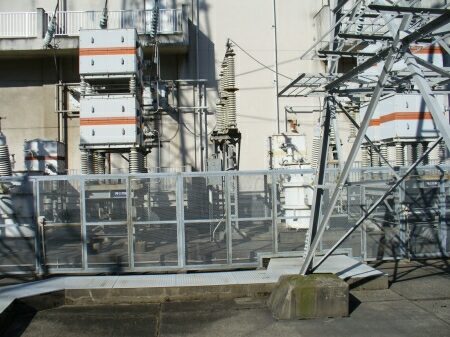

江戸川変電所の建物の北側では、

西亀有線と青井線が出入しています。

北東側(写真左)が西亀有線で、北西側(写真右)が青井線です。

青井線の1回線分(2号線)だけ離れた位置から引き込んでいます。

写真左側から2番目の西亀有線1回線(1号線)は、

西亀有線1号鉄塔の形態から電気は流れていないと思われます。

建物引き込み部のブッシングの周りには、

碍子洗浄の水管が格子状に取り付けられています。

江戸川変電所の南側です。

南側では3路線の送電線が出ています。

南西側から隅田線(「墨田」ではない)、

南東側上部より白鳥線、下部より奥戸線が出ています。

ここで気付くのは、

江戸川変電所に出入している送電線はすべて電圧が同じこと(6万6千ボルト)です。

出入送電線だけ見ると変圧器はいらないので、

「江戸川開閉所」と言うことになるのですが、

「変電所」と言うからには変圧器があるので、

出入架空送電線の他に地中送電線、

または局配(配電用変電所機能)があると推定出来ます。

隅田線が出ている部分の下に合金の防音壁で囲まれた所があるのですが、

この中には6万6千ボルト用のコンデンサがあります。

江戸川変電所は殆どの機器が屋内にあるのですが、

NR中性点設置抵抗装置とそれに繋ぐ断路器、遮断器は屋外にあります。

ただ、NR中性点設置抵抗装置に繋いでいる元の変圧器は屋内にあります。

南側から見るとNR中性点接地抵抗装置の箱が目立ちます。

江戸川変電所の建物敷地から道路を挟んで東側にもコンデンサがあります。

江戸川変電所は敷地が狭いので、

設置しきれないコンデンサをここに設置しているようです。

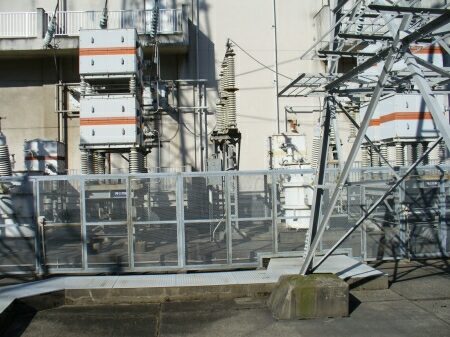

隅田線引き出し部分です。

形状は変電所北側の青井線、西亀有線と同じで、

ブッシングの周りには碍子洗浄の水管があります。

隅田線(写真手前の鉄塔)は南西方向に向かいます。

京北変電所と花畑変電所14へ

川柳五七の電線のページ3Mへ戻る

川柳五七の電線のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|