|

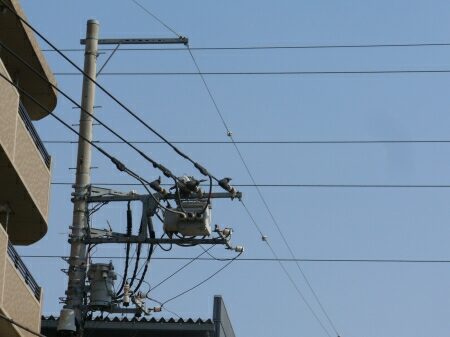

東電配電線柱写真集B4

鳥居型GWを分岐側の向きにしています。

上の配電線柱を分岐側から見た写真です。

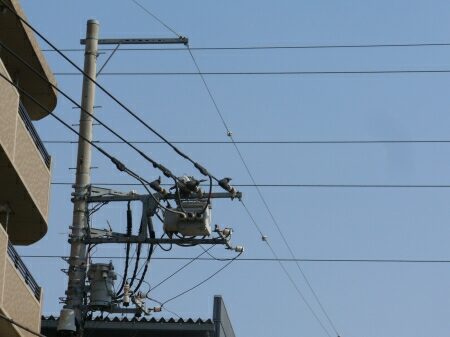

動力線が2回線になっている配電線柱です。

中小工場などが密集していて動力機械を使う所が複数ある場合、

動力線を2回線にすることがあります。

ジャンパー線が下回りなので、

ちょっと不思議な感じがする低圧電灯線です。

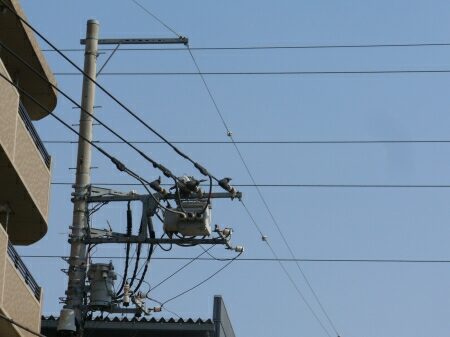

古いタイプのF型装柱です。

古いタイプのF型装柱は東京都内で希に見られるのですが、

ある場所の法則は特に無いので、偶然見つけたらラッキーと言う装柱です。

これ、東北電力の電柱ではありません。

東京電力の電柱です。

「よくこの装柱を今まで維持出来た」と感心してしまいます。

ただ、低圧線がCVケーブルなのが興ざめですが・・・。

新旧のF型装柱です。

写真では腕金が被っていて分かりにくいのですが、

手前が旧F型で、後が新F型です。

開閉器しか支持していないF型装柱です。

元々は高圧線を碍子で支持していた普通のF型装柱だったと思うのですが、

CVTケーブル化したため、変な装柱になってしまいました。

普通こういう場合、開閉器支持にD型腕金を使うのですが、

取り替えるのも勿体無いので、そのままF型腕金を使用したようです。

高圧線腕金が無いととても変な感じです。

支線と低圧線しか支持していないF型装柱です。

ここは後がビルなので離隔距離を保つために槍出装柱にする箇所なのですが、

前後の電柱の関係で支線も必要だったため、

効率よく支持出来るF型腕金にしたのだと思います。

一番上にある線は架空地線ではありません。

支線です。

耐張碍子の配列が結構偏っています。

前の写真の次の配電線柱です。

この写真を見れば上の線が支線だと分かります。

一番上の支線は高圧線腕金から出た支線と合流します。

この配電線も一番上の線は架空地線でなく、

支線です。

途中に玉碍子が入っているのですぐに分かります。

D型腕金の配電柱にも支線が取り付けられています。

終端部は支線と高圧線がかなり離れています。

東電配電線柱写真集B5へ

川柳五七の電線のページ1Sへ戻る

川柳五七の電線のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|