鉄道展望写真撮影法2

4、撮影路線方向選定

カメラの準備ができたら、撮影路線の選定になります。

展望撮影の欠点は必ずしも順光撮影ができないことで、

場合によっては逆光になってしまうこともあります。

これは、路線が必ず一方向に向かっているわけではないからです。

また、逆光方向でなくても冬至に近くなると影が伸び、

線路に影がかかってしまいます。

そこで、究極の図表を以下に示します。

この図は、展望写真に最適な時間帯と方向を示したものです。

桃色で彩色している部分は夏至の撮影可能方向、

水色は冬至の撮影可能方向です。

また、赤字は夏至の最適撮影時間帯、

青字は冬至の最適時間帯です。

この図に照らし合わせて、

最適な時間帯に最適な方向に向かって撮影します。

冬至は可能範囲と最適時間帯が少なく、

展望撮影には不向きだと言えます。

夏至の時期は梅雨と重なり、

撮影できる日数はかなり少ないです。

そのため、計画的な撮影スケジュールを決めなければなりません。

また、注意点として、電車等に乗っている間にも時間が経過するということです。

例えば夏至の時期に東武伊勢崎線の浅草駅を12時台にスタートしても、

伊勢崎駅に到着するのは15時くらいになってしまいます。

前面展望撮影をした場合、

浅草駅周辺は北東か北か北西の線形で12時台は順調にいきますが、

終点の伊勢崎駅周辺は15時台で、しかも北西の方向の線形なので、

撮影不向き時間帯に入ってしまいます。

リスクを避けるにはカーブの多い、浅草〜北千住間を別途12時台に撮影をし、

北千住駅以北を10時前(9時半ごろ)に撮影開始するのが最適になります。

ただ、一つ問題点は、線形が南西になる足利市〜太田間で、

ここも別途撮影しないと、逆光になってしまいます。

ただ、この区間の撮影最適時間帯は8〜9時台と早朝なので、

地元住民以外は不可能に近いです。

僅かな区間なので、ここはある程度逆光っぽくなっても我慢するしかなさそうです。

厄介なのは、新京成電鉄やゆりかもめなど、

東西南北右往左往する路線で、

上手く時間帯と方向を選定しないと、

逆光の区間が多くなってしまいます。

新京成電鉄の場合、

京成津田沼駅方向から松戸駅方向に見ると、

平均的には北西方向になっています。

前面展望撮影をするには、夏至の9〜10時台が最適と言えます。

ゆりかもめは新橋駅方向、豊洲駅方向どちらに撮影しても、

どうしても終日不向きな南方向の区間が入ってしまいます。

極力逆光区間を減らすには、

豊洲駅方向から夏至で11時台くらいに前面撮影をするのが最適と言えます。

上の図を照らし合わせると、

起点方向から終点方向にすべての路線を前面展望撮影するのは不可能だと分かります。

なので、起点、終点の方向にこだわってはいけないと言うことです。

5、ワンマン路線は必ず後方展望撮影で

弊サイトのローカル線の展望写真を見ると、

「あれ?」と思われる方もいると思います。

進行方向のはずなのに遮断機が開いていて、

車や人が平気で渡っている場面があるからです。

実はこれ、後方展望撮影したのを、

あたかも前面展望したかのように写真配置を逆に置いているからです。

ワンマン運転している路線は必ず後方展望撮影にします。

理由は、前面展望にすると乗降客や運転士の邪魔になるからです。

それに後方撮影の方が運転士などの乗務員に配慮する必要がないし、

乗客の目も進行方向に向くので、

人の目を気にせず撮影に集中することができます。

6、ツーマン路線は前面展望撮影で、撮影位置に配慮を

ツーマンの路線で後方撮影をしてしまうと、

車掌の邪魔になるばかりか、

勤務態度を撮影しているのかと誤解されてしまいます。

ツーマン路線は前面展望写真にします。

ただ、極力運転士の気を散らさないよう、

一番左側が運転席の列車は一番右側で、

一番右側が運転席の列車は一番左側で撮影し、

運転士の視界に入らないようにします。

また、カメラもなるべく目立たない小型のものにします。

ただ、気をつけなければならない鉄道会社があり、

下手をすると嫌な思いをすることもあります。

日中に撮影した場合、

赤や一眼レフなどの目立つカメラでない限り、

フロントガラスには撮影している人間やカメラの姿は映らず、

運転士の邪魔にはならない筈なのですが、

労組の力が強い鉄道会社は、

勤務態度を撮影しているのかと誤解され、

尋問されたり、遮光幕を下ろして撮影妨害されたりすることもあります。

以下の鉄道会社の撮影を試みる方はあらかじめ覚悟した方が良いです。

〜東武鉄道と京成電鉄〜

もちろん上の2社でも理解していただける運転士もいらっしゃるのですが、

勤務態度の悪い運転士は要注意です。

運転士側の遮光幕を下ろしていたり、

足を組んで運転している運転士の電車は、

撮影を諦めた方がよさそうです。

我々は撮影時、最大限に運転士に配慮する必要があるのですが、

(そんなことで大事故を起こされてはたまりませんので)

前面展望撮影する我々も鉄道会社のお客さまなので、

理不尽なことになったらCS担当窓口にクレームを出しても問題ないと思います。

(実際、京成電鉄のBMK担当にクレームを出したことがあります。)

7、フロントガラスの汚れ

いざ、撮影になるとまた厄介な点があります。

路線によってはフロントガラスが汚れているところがあるからです。

フロントガラスが汚れていると、

写真にその汚れが入ってしまいます。

撮影する前にフロントガラスの汚れ具合を見て、

撮影可能範囲を決めます。

ただ、路線にはカーブがあり、

どうしてもカメラの撮影位置をずらさなければならないところもあるので、

汚れが入ってしまうことも結構あります。

最近の弊サイトの展望写真は、

画像編集ソフトで写真に写ったフロントガラスの汚れを消す作業をしています。

8、カメラは水平に

極力画像編集ソフトを使わないように、

撮影する時は水平に撮影します。

そのとき注意するのは、水平方向は窓枠下辺ではないと言うことです。

カーブの区間は、線路にカントという角度がついているので、

車体が傾きます。

電化路線の場合は架線柱のビームとカメラのフレームを水平にすれば良いのですが、

非電化路線の場合は周囲の風景で見るしかありません。

京浜急行などカーブが多くかつスピードの速い路線は、

前方の景色を見て、

車体がこの先のカーブでどのくらい傾くかあらかじめ予測しないと、

カーブの写真がことごとく水平にならなくなります。

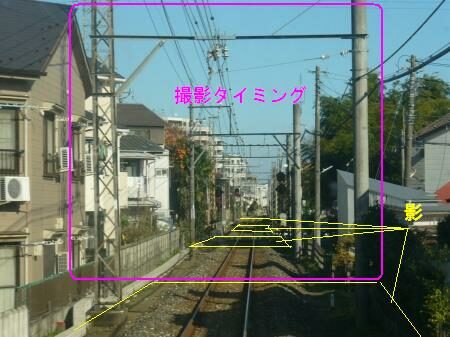

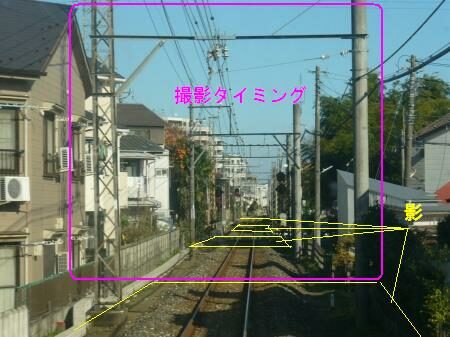

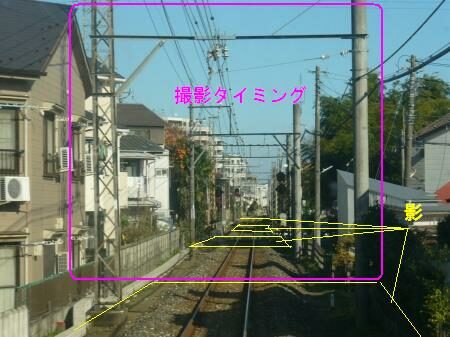

9、線路の影を極力入れない

日の長い時期はさして気にしないのですが、

冬至及びその前後は影が長くなり、

線路に影のかかる区間が多くなります。

冬場は太陽の位置が低く、日光の日差しが強いので、

影の部分は真っ黒になります。

前方を注視し、影が入らないタイミングを狙います。

上の写真の場合、かなり先まで線路に影がかかります。

極力影を少なくするには、

一番手前の影がカメラのフレームに入らない位置で撮影します。

先の影は細くなるのに対し、手前の影は太くなり気になるからです。

ですので、手前は影にしないようにすれば、

あまり影が気にならなくなります。

10、雲の位置の把握

先に書いたとおり、撮影は晴天の日でないとダメなのですが、

完全な晴天の日は年にそんなにありません。

その上、撮影できる休みの日は必ず晴天だとも限りません。

やむを得ず、雲がある程度あっても撮影をするのですが、

雲の位置によって撮影スケジュールを変更することがあります。

上の図のように本来はA線の撮影を試みるところ、

北に雲があることを発見します。

雲の真下は撮影不向き区間で、

影で周囲は暗くなり、手振れも起こりやすくなります。

そんなときは、急遽B線の撮影に切り替えることがあります。

柔軟にスケジュール変更できるよう、

スイカ(イコカ)やパスモ(ピタパ)で電車等に乗ります。

ローカル線はあらかじめ撮影を断念します。

鉄道話題・一覧表へ戻る

川柳五七の新電車のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|