|

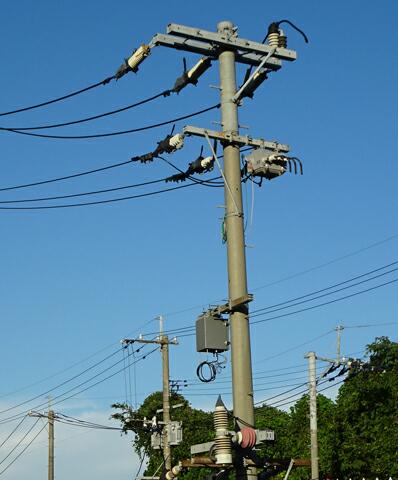

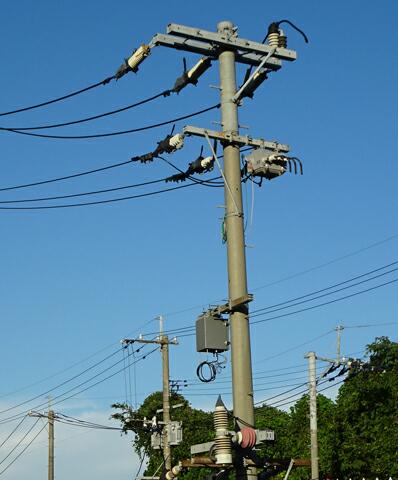

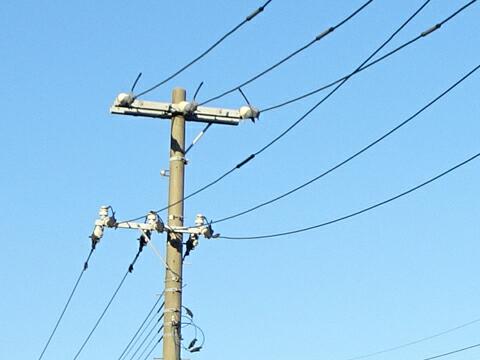

九州電力送配電の練習配電線

前のページ紹介の筑豊電気鉄道皇后崎変電所の裏手あたりに、

九州電力送配電の研修練習用配電線があります。

筑豊電気鉄道の線路のすぐ横にあるため、車窓からでもよく見えます。

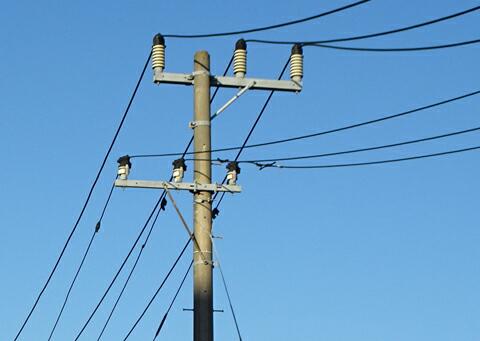

先ずは筑豊電気鉄道の線路側にある配電線を見ています。

この配電線は上段に特別高圧線が、

下段に普通の高圧線が架けられています。

この配電線には架空地線がありません。

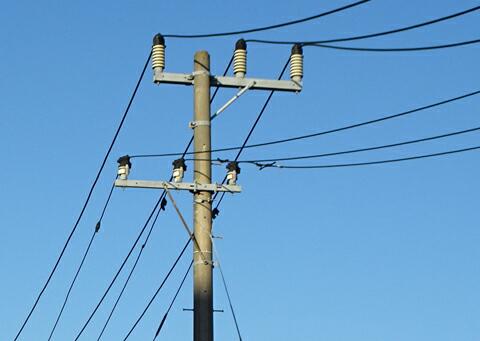

一番南側の配電線柱です。

(これを「A」とします。)

特別高圧線はかなり大きい耐張碍子を使っています。

1線だけジャンパー線支持碍子に接続されていますが、

その先でぷっつり切れています。

下の高圧線は開閉器に接続されていますが、

この開閉器の反対側は何も接続されていません。

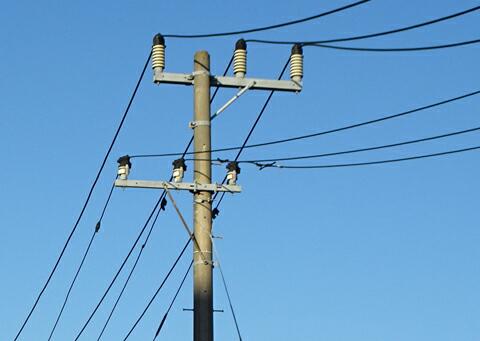

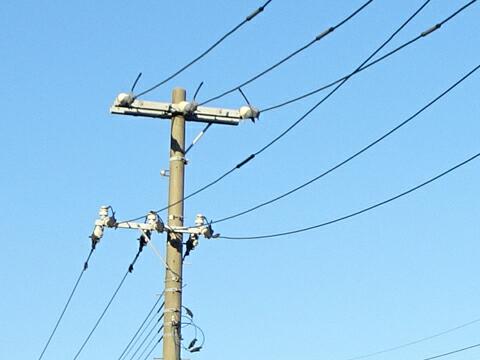

「A」の次の配電線柱です。

(これを「B」とします。)

上の特別高圧線も下の高圧線も引き通しになっています。

上下線とも放電クランプ付きで、

上の特別高圧線支持は大きいLP碍子を使っています。

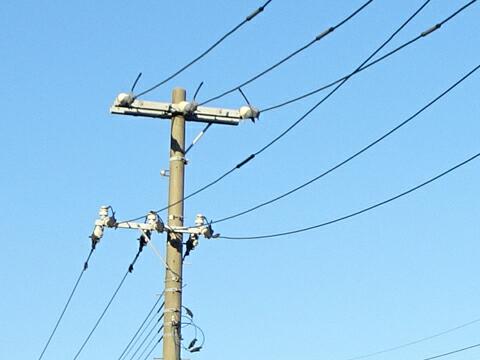

「B」の配電線柱の次の配電線柱で特別高圧線は終わりますが、

下の高圧線はまだ続きます。

下の高圧線の耐張碍子は前後で異なっており、

ジャンパー線支持の中実碍子には放電クランプは取り付けられていません。

なお、特別高圧線はここで終わりますが、

高圧線下の低圧電灯線はここから始まります。

上の「A」配電線柱の下部です。

子供でも手が届きそうな位置に高圧線が始まっています。

(勿論、柵があって入れないし、電気も流れていない。)

その高圧線と90度の位置に何も接続されていない、

高圧カットアウトが1つだけ取り付けられています。

上の写真のA配電線柱の更に下の、

地面すれすれの低い位置に高圧線が1線あります。

こちらは中実耐張碍子になっています。

腕金にはジャンパー線支持用なのか、

何も支持していない中実碍子が取り付けられています。

上の「B」配電線柱の下部です。

同じく高さの低い配電線が続いています。

上の線は耐張碍子になっていますが、

下の1線だけは中実碍子の引き通しになっています。

この1線と低圧電灯線が同じ高さにあるのが面白いです。

線路側の低い配電線はこの耐張碍子の細い配電線柱で終わります。

下に引き下げていて、カットアウトもあるのですが、

変圧器などはありません。

上の腕金に繋がっている線の耐張碍子は普通の耐張碍子になっていて、

その下の1線は耐張碍子カバーの取り付けていない中実耐張碍子になっています。

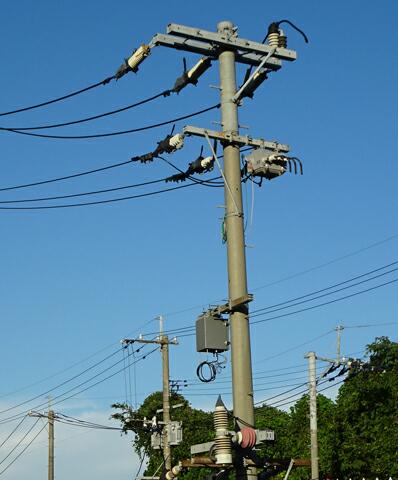

10キロボルトアンペアと20キロボルトアンペアの複合変圧器が、

地面すれすれに設置されています。

その他、捕縛バンドが下の腕金に沢山かけられていたり、

電線を支持していない碍子が腕金の先に取り付けられています。

電柱の根元には耐張碍子先端カバーが、

その横には開閉器が無造作に置かれています。

南側終端部です。

真ん中の配電線が折り返して、

団地(県住公社の桜ヶ丘皇后崎団地)側の配電線に接続されています。

その他、線路側にも分岐しており、

その分岐側の配電線柱は、

開閉器を通して引き下げるような装柱になっています。

団地側も分岐側も配電線柱が低いため、

斜め下方向にに分岐しています。

団地側の配電線は高さが低くなっています。

高圧線の耐張碍子は左右で異なっており、

左側は中実耐張碍子になっています。

真ん中の配電線と団地側の配電線は並行して存在しています。

上の写真の真ん中の配電線の配電線柱は赤色灯が取り付けられています。

一応電灯線に接続されていますが通電されていないと思うので、

実際、点灯するのかどうかは謎です。

なお、この配電線柱の高圧線支持碍子は中実碍子で、

放電クランプはありません。

団地側の低い配電線の配電線柱です。

碍子には放電クランプが取り付けられていて、

なおかつ、耐雷ホーンまで碍子に接続されています。

用地の北側の、

真ん中の配電線と団地側の配電線が接続している個所です。

真ん中の配電線から分岐した線は、

一旦、縦型装柱にした後、横型に戻して団地側配電線に接続しています。

これは、色々な装柱の練習が出来るよう、態とこうしているのだと思います。

なお、団地側の配電線との接続部である、

耐張碍子の配電線柱のジャンパー線は外されていて、

繋がっていません。

架空地線は真ん中、団地側、何れもここで終わっています。

北側終端部分です。

線路側の配電線が折り返して、

真ん中の配電線に切り替わっています。

ここも双方の耐張碍子が異なっており、

線路側が普通の耐張碍子、

真ん中側が中実耐張碍子になっています。

線路側の高圧線支持耐張碍子に接続されている腕金はかなり錆びています。

川柳五七の電線のページ3Rへ戻る

川柳五七の電線のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|