|

筑豊電気鉄道皇后崎変電所

筑豊電気鉄道熊西電停から西方約600メートルの所に、

同鉄道の皇后崎(こうがさき)変電所があります。

この変電所はかなり古い変電所の建物が残されています。

西鉄北九州線皇后崎電停跡前に古い建物があります。

これは、筑豊電気鉄道の皇后崎変電所です。

元々は西日本鉄道(西鉄)の変電所だったのですが、

西鉄北九州線全廃に伴い、

筑豊電気鉄道の変電所になっています。

この変電所と建物は九州電気軌道時代からあったとされ、

「おそらく皇后崎電停が開設された、

大正3年に出来たのでは?」とされていますが、

正確な資料は無いようです。

なお、余談ですが、皇后崎の地名は南東にある岡田神社に参拝するため、

神功(じんぐう)皇后が上陸した場所から名付けられました。

まあ、神功皇后が実際に存在していた人物かどうか分かりませんが・・・。

変電所の入口です。

高圧送電中の注意看板があるのは当然ですが、

消火用に二酸化炭素の消火ガスを使っているため、

「消火ガスが充満しているときは入室しないように。」との注意看板もあります。

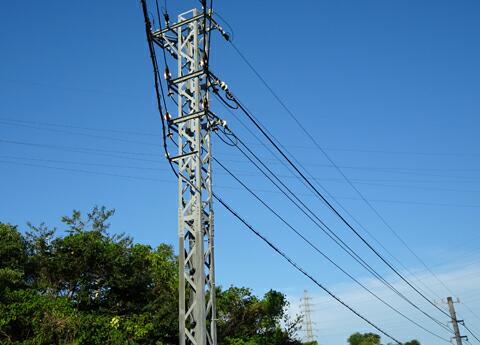

1次側に引き込まれているのは、

九州電力の普通の配電線で、送電線ではありません。

なお、皇后崎変電所の建物の北側は窓等が埋められていています。

変電所西側横にはちょっとした門形架線柱があります。

西鉄時代はここから配電線とき電線が分岐していたようです。

門形架線柱下には変圧器があります。

この変圧器は地中から引き上げた後、

変圧器を通り、また地中に引き下げています。

おそらく、九州電力からの配電線から接続されている、

変圧器だと思われます。

その他、変電所建物から出ているき電線が2本あります。

支持しているピン碍子は茶色になっています。

2本のき電線は断路器を挟んでいます。

断路器は3基あり、

(見た目4基あるように見えますが、左から2番目にはありません。)

それぞれ、「黒崎」、「中間(なかま)」、「連絡」になっています。

「黒崎」は黒崎駅前電停方向、「中間」は西山電停方向の断路器で、

「連絡」は双方のき電線を結んでいます。

断路器を通った後は地中に引き下げています。

変電所東側横です。

仮設トイレがあってよく見えないのですが、

こちらに整流器があるのだと思われます。

地中からき電線と配電線を引き上げ、

変電所から分岐させます。

そして、直ぐ九州電力の配電線下を交差します。

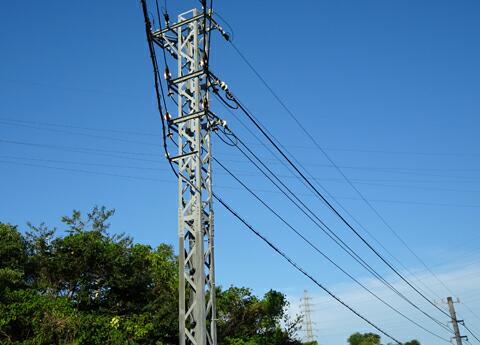

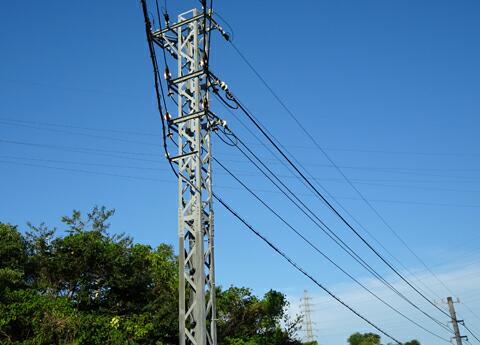

変電所から分岐したき電線と配電線です。

最初は鉄柱になっています。

このき電線と配電線は西鉄北九州線の線路跡に沿って続いています。

上段の配電線は基本、ピン碍子なのですが、

最初の2本の架線柱は多溝型の中実碍子になっています。

この2本は変電所の工事で近年架け替えたようです。

変電所からの架線の構成は、

上から配電線三相3線1回線、正き電線2線、負き電線2線、

その下が通信線などになっています。

上の配電線の腕金が緑色になっているものもあります。

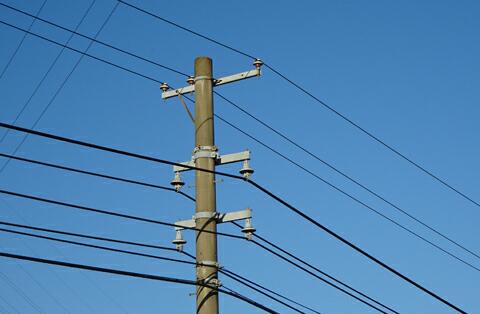

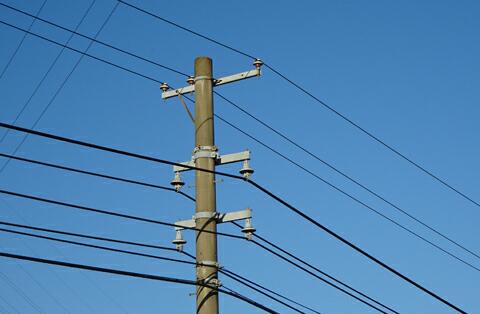

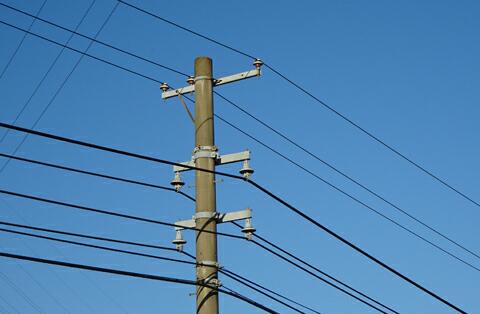

本線に合流する前の架線柱です。

負き電線は地中に引き込まれ、

正き電線は黒崎駅前電停方向と、西山電停方向に分かれます。

写真だと、右側に分岐している方が西山電停方向のき電線です。

なお、この架線柱は左右方向に通信線を渡す電線管を配すため、

西鉄北九州線の架線を支持していたビームが残されています。

上の架線柱から本線に架線柱に接続されている部分です。

早速、トロリー線に向けてき電分岐線を分岐しています。

配電線はき電線より1スパン先の架線柱で黒崎駅前電停方向と、

西山電停方向に分かれています。

黒崎駅前電停方向はそのまま三相3線1回線のまま、

西山電停方向は単相2線1回線になっています。

写真だと、右側に分岐している方が西山電停方向の配電線です。

右側の架線柱は筑豊電気鉄道の配電線の他、

九州電力の配電線も併架しています。

なお、ビームの幅が長くなっていますが、

これはここで西鉄北九州線と合流していた名残です。

一方、き電線はこのビームに直接取り付けられたピン碍子で支持しています。

川柳五七の電線のページ3Rへ戻る

川柳五七の電線のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|