|

地味な引込線2

TAKE5

建物に気になる引込線が・・・。

建物の壁に腕金を取り付け、

低圧ピン碍子で支持しています。

ピン碍子は両端の線が茶色で塗装、

真ん中は白になっています。

この線は建物の奥の方まで続いています。

碍子の色配置はすべて同じですが、

後方の方の支持腕金はアームタイがありません。

上の引込線のある建物の横にあるアパートです。

屋上にやたらアンテナが立っています。

何れもUHFアンテナと、

今は使われていないVHFアンテナがセットになっています。

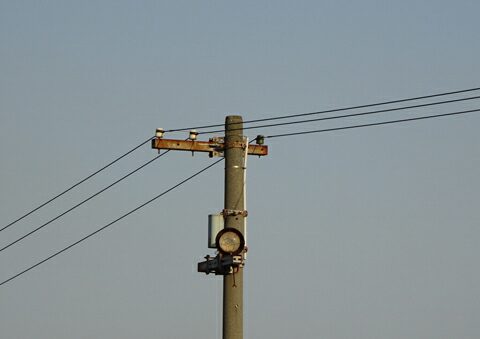

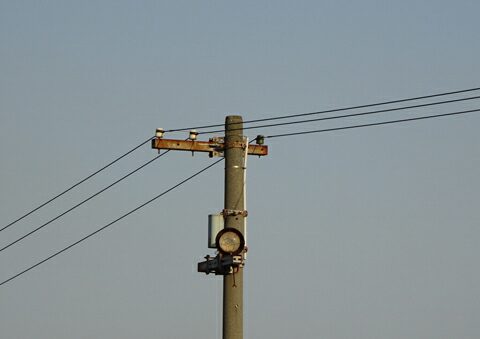

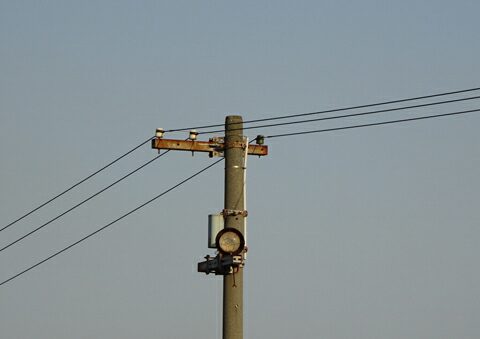

TAKE6

投光器に電気を供給している低圧線です。

腕金が大分錆びています。

碍子は中性線が青、その他が白になっています。

単相三線と単相二線が入り乱れている低圧配電線です。

中段の右側の2線は引き通し用の低圧ピン碍子で引き留めています。

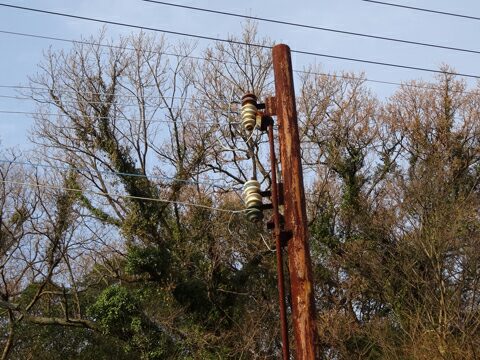

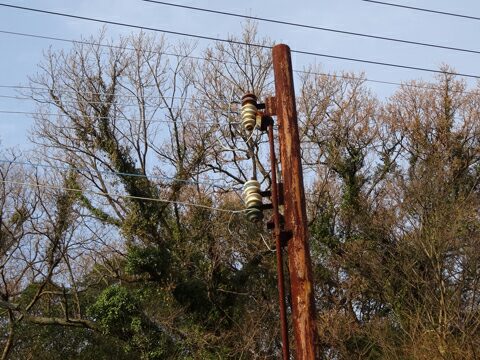

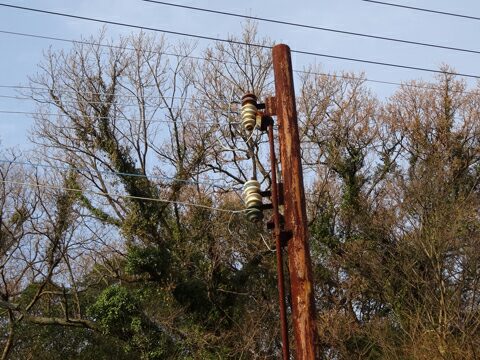

TAKE7

引留碍子を団子状につないで、三線を支持しています。

違和感があるのは、すべてをコの字金物一つで支持している所です。

ここは中性線が茶色の碍子になっています。

ここも同じような支持形態になっています。

上が単相三線、下が単相二線式です。

支持している鉄製ポールはかなり錆びていて、

ノスタルジーを感じさせます。

TAKE8

環境配慮タイプです。

配電線自体は地中化されているのですが、

引込線は地中化されていません。

地中から電線を引き上げているのですが、

引上線は鋼管電柱の中を通しています。

そのため、ケーブルや電線管などがゴテゴテ付いて無く、

すっきりしています。

TAKE9

庇の裏に通している引込線です。

家屋へ引き込んでいる分岐線は基本に忠実なケーブルの色になっていて、

家側から黒、赤、白になっています。

TAKE10

管型ポールに腕金を足して、更に木を継ぎ足して引込線を支持しています。

付近は住宅の建設現場で、

工事用電気供給用に仮設で設置したため、

このような応急処置のような装柱になったのだと思われます。

TAKE11

碍子の重さに耐えきれなかったのか、

腕金が外れかかっています。

後ろの木々に隠れて見えにくいのですが、

何れも低圧線を引留碍子または多溝碍子をコの字金物で取り付けています。

しかし、無理に沢山の線を支持しているせいか、

それぞれの碍子の向きがバラバラになっています。

TAKE12

引込DV線2線を横向きの多溝碍子で支持した珍しい装柱です。

TAKE13

ノスタルジーな味わいのある電柱です。

電柱は古レールを転用しているものと思われます。

今は下の投光器を使っているのだと思われますが、

上の電灯を取り付ける傘がレトロ感を出しています。

川柳五七の電線のページ2Rへ戻る

川柳五七の電線のページトップへ

たわたわのぺーじトップへ

|